目次 … 本ページのpdfファイルはこちら

1.はじめに

当研究室では、「有機」をキーワードに、未来のエレクトロニクスを担う材料・デバイスに関する夢のある研究を行っています。

「有機」とは元々「生命機能をもった」という意味があります。人間の頭はSiのような無機物ではなく有機物でできています。しかも、蟻や蝦のような小さな生物でさえ、考えたり、記憶したり、動きまわり、さらには子孫を残すというように、想像もつかない高度な働きをしています。そのことを考えると、有機系素材、分子材料には、今の半導体テクノロジーをはるかに凌駕するような全く新しい概念の可能性が隠されているかもしれません。

そこで、当研究室では、有機分子・高分子系の材料を中心として、その電子・光物性を明らかにすると共に、エレクトロニクス・フォトニクスへの応用の可能性を探求しています。具体的には、自己組織的に分子が並んで機能を示す「液晶」と、π電子が電界・磁界・光と効率的に相互作用して高い機能を示す「π共役系分子・高分子」の研究をしています。

2.当研究室で研究していること

(1)液晶の可能性をもっと引き出す研究

皆さんもご存じの通り、液晶は、いまやディスプレイの代名詞になっています。今、テレビを買おうとする人のほとんどが液晶テレビを買うでしょうし(少し言い過ぎ?)、パソコンのディスプレイと言えば、今や液晶しかありません。一昔前(2,3年前)には、「動きのある画像を見るときは、液晶はどうも...プラズマの方が...」という声を聞きましたが、最新の液晶では恐らく違いは分からないと思います。また、携帯電話やデジタル・オーディオ・レコーダーもほとんどが液晶です(有機ELも健闘はしていますが...)。

ところが、一見完成されたように見える液晶ですが、今なお進化し続けています。コンピュータのプロセッサーやメモリ、ハードディスクと同じように、1年も経つと確実にずいぶんと性能が良くなっています。基本的な構造や動作原理でさえ、何ヶ月か経つと変わってしまうことだってあります。30年前は、液晶といえば電卓や時計でした。液晶でテレビなんて「夢」でした。ところが、Super Twisted Nematic液晶の登場で、ノートパソコンやワープロが液晶になりました。その後、液晶と薄膜トランジスタ(TFT)を組み合わせることで、格段に綺麗になってきました。それでも視野角特性が悪いとか、動画が見にくいとか言われていましたが、垂直配向型や面内スイッチ型などの新しい動作モードの開発や、位相補償フィルムの開発などで、どこから見てもきれいに見えるようになってきましたし、倍速、4倍速、さらには最近のLEDバックライトとの組み合わせなどで、問題が克服されています。

それでも人の欲望は際限がなく、もっと大画面、高精細、高品位の画像を表示するために、あるいは、薄く、安く、低消費電力、はたまた、フレキシブルなどを目指して、研究開発が進んでいます。そのような液晶ですが、当研究室で「ディスプレイ」そのものの研究をするわけではありません。2~3年で製品となるようなディスプレイの研究は企業で猛烈に行われているので、大学の出番は多くないと思います。そこで、我々は、5年~10年先、あるいは10年~20年先にイノベーションを起こすかもしれない夢のある液晶の研究を行っています(後の「3.研究室のスタンスについて」を参照)。では、どんな研究を進めているのか、その一例を紹介します。

①新しい高性能な液晶材料の探索

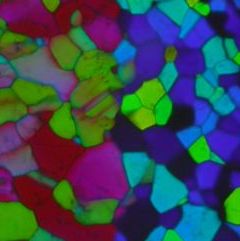

当研究室では色々な次世代液晶材料を扱っていますが、その一つに「コレステリックブルー相」(BP)液晶があります。BP液晶は、名前の通り多くの場合青色をしています。

| 液晶は、一般に、長さ2nm程度の細長い棒状分子です。その分子が広い範囲で秩序を作って並ぶことよって液晶となりますが、その分子の並び方によって、ネマチック相、スメクチック相など様々な形態(相)を呈します。現在テレビやモニターに使われているのは、もっとも単純な構造のネマチック相を示す液晶です。これは、一方向に分子が向きだけをそろえて並んでいます。それに対して、BP液晶はとても複雑な分子の並び方をしています。すなわち、三次元空間で数百nmの周期で規則的に並んでいて、それでいて結晶とは異なり、流動性も示して電界などにも応答します。最近では、このBP液晶を用いることにより、高速応答で、しかも特別な配向処理の要らない高性能なディスプレイの実現が期待されて世界中が注目しており、液晶研究の世界では一つのブーム・流れとなっています。 |

|

|

ブルー相液晶の偏光顕微鏡像

|

こんなBP液晶は、とっても面白い構造、性質を持っているのですが、残念ながらごく限られた条件でしか現れません。すなわち、H2Oが氷から水、さらに水から蒸気へと相転移するように、液晶も、温度を変えていくとさまざまな相を示します。例えば、温度を上から下ろしていくと、液体相→ネマチック相→スメクチック相→固体相のように変化していくものがあります。BP液晶は、温度を下していくと液体相→BP→コレステリック相と転移していきますが、BPは1~2℃のほんのわずかな温度範囲でしか見ることができません。これでは、実用デバイスを作るなんて夢の話です。ところが、ある工夫をすることによってBPの温度範囲を一気に100℃近くまで広げる方法が開発されました。

我々も独自の方法で温度範囲を広げる方法を開発しています。また、なぜ温度範囲が広がるのかも調べています。さらに、ディスプレイ以外の新しい応用の可能性も探求しています。例えば、入射する光の偏光方向に依存せずに、通過する光の状態を制御できる素子も可能で、光通信の世界では垂涎の的です。また、ナノスケールの三次元構造を自発的に形成することから、高度なナノ加工の技術を使うことなくナノテクノロジーが実現できる可能性もあります。

②液晶の新しい応用の可能性を探る

液晶というのは、決して「液晶テレビ」そのものを指す言葉ではありません。気相、液相、固相などと同じように物質の状態(形態)を表わす言葉です。現に、生体内にも液晶様な分子の配列状態は多くて、このような自発的に分子の配列する性質が生命現象と関係している可能性もあります。そこで、我々は、液晶の持つ魅力的な性質を、ディスプレイ以外へ活用する可能性を探っています。

例えば、液晶で「レーザー」をいとも簡単に作ることができます。レーザーを作るには、発光媒質を共振器内に置いて、媒質から発せられた光をフィードバックさせてやる必要があります。共振器としては、一般には、二枚のミラーを高精度に対向させたり、光の波長以下の長さの周期構造を微細加工などの方法で作ったりする必要があります。ところが、「キラル液晶」を用いると、そのようなナノスケールの周期構造が勝手に出来上がります。

キラルとは、ギリシャ語の「掌」からきた言葉で、掌のように鏡に写したものがもとのものと重ならない(右手を鏡にうつすと左手と見えますが、右手と左手は決して完全に重ねることができない)関係にある物質を意味します。キラル液晶の代表的なものは、分子の中に不斉炭素を含んだ液晶材料で、その液晶は隣り合った分子同士が互いに捩じれようとして、その結果、らせん構造を作ります。らせん構造は、一定の周期aで分子が捩じれていますが、それはすなわち、らせんの軸に沿って見たとき周期aで屈折率が変化していることに対応します。屈折率が周期的に変化して、その周期が波長程度の時、その中を(らせん軸にそって)伝搬する光は、干渉を起こして反射されます(ブラッグ反射)。すなわち、らせん構造の周期aに対応した長さの波長λ=2naの光が跳ね返されます(nは平均の屈折率)。したがってキラル液晶をらせん軸に沿った方向から眺めると、波長λに対応する色が見えます。ここで、面白いのは、反射される光は、液晶のらせん構造の捩じれの向きと同じ向きに回転している円偏光成分だけで、逆の符号の円偏光は反射されずにそのまま通りぬけてしまいます。このようにある特定の符号の円偏光が選択的に反射されるので、この現象は選択反射と呼ばれています。似たような現象は自然界でも見ることができます。例えば、コガネムシが緑色に見えるのは、実は、彼らの表皮(キューティクル)の断面がこのキラル液晶のらせん構造(左巻きらせん)になっているからで、コガネムシに右円偏光の光を照射してみると反射は起こらないのでカブトムシのように真っ黒に見えます。

この選択反射を鏡として利用すると共振器ができます。キラル液晶に蛍光色素をわずかに加えると、液晶のらせん周期構造が分布帰還型の共振器構造と同じような働きをしてレーザー発振するのです。このらせん構造は液晶分子が自発的に並んだ結果できたもので、人為的に特殊な加工を全く必要としないで、レーザーのような精密構造が実現できてしまいます。さらに、高分子のキラル液晶でこのらせん周期構造を作ってやれば、丸めることもできるプラスチックのフィルムレーザーも作ることができます。我々は、この液晶レーザーを動作させるために必要とするエネルギー(発振閾値)を如何に下げることができるのか研究しています。

(2)π電子を含む高分子(導電性高分子)のエレクトロニクスへの活用

有機分子、高分子は従来電気の流れない絶縁体と考えられてきましたが、実は、分子内にπ共役系を有する、すなわち二重結合や三重結合が連なった高分子では、禁止帯幅の狭い絶縁体あるいは半導体的な性質を示し、しかもドーピングによって絶縁体から金属への転移さえ起こします。これは、白川英樹先生のノーベル賞で一躍有名になった導電性高分子と呼ばれています。この材料は、基礎科学的に非常に興味深いテーマを提供すると共に、種々の新機能応用の可能性を与えるものとしても注目されています(だから、ノーベル賞の対象にもなりました)。

現在のエレクトロニクスデバイスは、Si、GaAs、GaNといった無機材料を人工的に並べることによって実現されています。しかし、それらを作製するためには膨大なエネルギーが必要です。一方、それ自体が機能を持つ分子を基本単位とした分子材料は、生体がそうであるように、非常に多様な形態と優れた性質を持っています。この分子材料でエレクトロニクス、オプティクスデバイスを作ってやれば、これまでにない優れた特性のデバイスが実現できます。さらに、この様な分子材料で、ナノスケールの構造や複合体を作製すると様々な新規な効果、量子現象が発現し、新しいデバイスが可能となります。具体的には、有機ELデバイスとそれを発展させた有機半導体レーザー、印刷で作製可能な有機トランジスタや有機太陽電池などに関する研究をしています。次に、その一例を紹介します。

①プラスチックの太陽電池をつくる

クリーンで無尽蔵な太陽からのフォトンエネルギーの有効利用は、CO2排出量削減は勿論のこと持続可能低炭素社会実現において不可欠で、高効率な太陽電池は人類がもっとも切望するフォトンデバイスの一つといっても過言ではありません。しかしながら、現在すでに普及が進んでいるシリコン太陽電池は、その資源の枯渇が懸念され、また、その生産においては環境負荷の大きなプロセスが必須です。しかも、生産コストも高いことから、低コスト・低環境負荷で、しかも大面積化・大量生産が可能な次世代の太陽電池が切望されています。

そのような背景のもと、有機物でつくる太陽電池、いわゆる有機太陽電池が注目されています。中でも我々は、π共役系の高分子材料(導電性高分子)をベースにした太陽電池の開発に取り組んでいます。人にやさしい「プラスチック太陽電池」を研究しています。

導電性高分子でつくる太陽電池は、厚さが100nm程度とたいへん薄いので「有機薄膜太陽電池」と呼ばれています。また、高分子は溶媒に溶かして溶液にすることもできるので、ペンキを塗るような印刷法によりロール・トゥ・トールで大量生産することも可能です。おまけに、軽量・フレキシブルで任意形状に加工可能な特長を生かして、建物の屋根に載せる従来の太陽電池だけでなく、いつでもどこでも光エネルギーを利用可能なユビキタスエネルギー源として社会に浸透するものと考えられ、グリーンエネルギーの普及に拍車をかけることは間違いありません。

この導電性高分子を使った有機薄膜太陽電池は、世界で初めて当研究室で開発されました。今から20年前に尾崎の恩師の吉野教授が、導電性高分子の中に、電子を強く引きつけるフラーレン(C60)という物質をわずかに加えると、光をあてると電流が流れることを発見しました。フラーレンは60個の炭素だけでできていて、サッカーボールと同じ形をしているとても面白い分子です。導電性高分子に光が当たると、高分子の上に電子と正孔の対(励起子)ができますが、その近くにフラーレンがあると励起子のうちで電子だけを引きこんでしまいます。高分子の上に残った正電荷の正孔は高分子に沿って流れていき、一方、フラーレンによって引き離された電子は、フラーレンに沿って逆向きに流れていきます。その結果、プラスとマイナスの電荷がそれぞれ逆の電極まで運ばれて、電極間に起電力が発生します。これが導電性高分子とフラーレンの複合体からできる太陽電池の原理です。

太陽電池の開発で最も重要なことは、フォトンエネルギーから電気エネルギーへの変換効率の改善と、耐久性・信頼性をいかに上げるかです。このような課題の克服には、①新しい材料の探索、②新しいデバイス構造の検討、③最適なプロセス技術の確立、④動作原理・機構の解明が必要で、我々の研究室でもこれらの方法を分担して研究を進めています。

②有機ELを一歩進めるとプラスチック半導体レーザーになる?

有機EL(Electroluminescence)は、皆さんも聞いたことがあると思います。すでに、テレビも市販されていますし、携帯電話やデジタルオーディオプレイヤーのディスプレイに使われています。ELとはいっても厳密には発光ダイオード(Light Emitting Diode)で、有機発光ダイオードOLEDと呼ばれます。有機ELの研究もすでに企業では実用デバイス(ディスプレイ)の製品化の段階に入っているので、個人的には大学の研究として面白い段階は過ぎているのではないかと思います。最近では、テレビなどのディスプレイのみならず、照明デバイスとしての有機ELの研究が盛んです。いずれの場合も基本的な構造・動作原理は同じなので、研究の対象は耐久性・信頼性の向上に関するものが主流となっています。特に、特性の評価技術の開発が進められています。

有機ELの研究で残された夢のあるテーマは、有機半導体レーザーの実現でしょうか。すなわち、一般に、発光ダイオードに大きな電流を流して高輝度に発光させ、その光を共振器に閉じ込めてやれば半導体レーザーができます。したがって、大電流を流して高輝度に光る有機ELデバイスを実現できれば、有機半導体レーザーが作れるかもしれません。世界中でそれに向けた研究が進められていますが、いまだに実現されていません。

この有機ELを大電流で高輝度発光させるのは、実はチャレンジングなテーマなのです。もともと、有機物は電子や正孔等の移動度が小さく、Si等の無機半導体と比べると3ケタ~4ケタ以上の小さな値です。これでは大きな電流を流すことはできません。そこで、次でも述べるように移動度の大きな有機半導体の研究が進められています。とにかく、キャリアの動きやすい材料が求められているのです。ところが、移動度の大きな材料、すなわち、キャリアの動きやすい材料は、一般に、光りません。これは、蛍光も光らないという意味です。理由は次の通りです。発光は、電子と正孔が再結合して起こります。蛍光の場合、物質に光を照射すると、その中の電子がエネルギーをもらって高いエネルギー準位に上がります。その結果、低い準位に残された正孔と対を作った励起子ができます。その後、上の準位の電子はエネルギーを失って元の状態に戻ります(再結合)が、その際失われるエネルギーが光となって外に出てきます。これが蛍光です。しかし、作られた電子や正孔が物質の中で動きやすい場合には、お互いの距離がすぐに離れていき、再結合できなくなってしまうことがあります。つまり光らなくなるということです。

このように、電気を流すことと光ることとは、一般に相反する現象で、これを両立しないと有機半導体レーザーはできません。このことが挑戦的課題であるという理由です。我々は、電気を流す材料・部分と光る材料・部分とを役割分担した構造を検討しています。また、レーザー発振するのに必要な電流の値を下げてやれば、すなわち、レーザー共振器の効率を上げてやれば、比較的低い移動度でもレーザーができるかもしれません。そのような発想で、新しい概念であるフォトニック結晶やプラズモニクスを活用することも検討しています。

③有機物でもトランジスタができる

上で述べたように、現在、有機エレクトロニクスの研究は、有機ELから有機トランジスタに移っています。さらに、有機太陽電池の研究も特に最近盛んになってきました。その中でも、高い移動度を持った有機トランジスタの研究が、太陽電池やレーザーの開発にとっても重要です。先に述べたように、有機物は元々電気を流しにくいもので、最も大きな移動度でも、Si等に比べて2ケタ小さな値です。おまけに、大きな移動度が報告されている材料は、有機物の単結晶で、Siなどの無機材料と同じように手間のかかる結晶成長を必要としますし、大面積のものを作ることはできません。有機材料の最大の特徴は、簡便に大面積のデバイスを作れることにあり、そのような材料は結晶ではなく非晶質材料です。その場合、有機材料の移動度は、単結晶における最高値に比べてさらに3ケタ~4ケタ小さな値です。

もしも、溶媒に溶かして塗るだけの塗布法などの方法でも、きれいに並んだ分子の層を作ることができれば、この問題は解決します。我々は、液晶などの有機物に特徴的な自己集合、すなわち、自発的に分子が広い範囲で並ぶ性質を活用できないか、研究しています。その一つとして、液晶半導体も魅力的な材料です。

(3)金属内の電子と光との相互作用が面白い -表面プラズモン-

教会などの窓を飾るステンドガラスをご存知ですね。でも、あの美しい色はどうして生まれるのか知っていますか。あの色は、写真やカラーの印刷、あるいは花の色とは、発色の物理的な原理が全く違います。その正体は、プラズモンというものです。

光は電磁波です。すなわち電界の波です。ということは、その電界で物質内の電子を振動させることができます。中でも、金属内の自由電子の振動をプラズモンと呼びます。プラズモンも伝搬する波ですが、それと相互作用する光の伝搬速度との間にずれがあるため、金属内部のプラズモンは光と相互作用しません。しかし、金属の表面や微小な金属粒子の中のプラズモンは、光と有効に相互作用することがあり、その結果、光の電場を数桁も増大させることもあります。これを表面プラズモン、局在プラズモンと呼び、最近、エレクトロニクスからバイオの世界まで幅広い分野で非常に注目を集めています。勿論、歴史は古く、はじめに述べたように、ステンドガラスの鮮やかな色もガラスの中の金属ナノ微粒子のプラズモン共鳴の色です。

このプラズモンを使うと高感度なバイオセンサーや高効率の発光素子、太陽電池ができるかもしれません。当研究室では、直径数~数十nmの金属(金や銀)ナノ微粒子や周期数百nmの金属の微細グレーティング構造に誘起されるプラズモンと、その近傍の分子などとの相互作用を調べて、高効率な太陽電池や発光素子への応用を研究しています。

3.研究室のスタンスについて

大学における研究室の研究の進め方、取り組み方には、研究分野などによってさまざまなスタンスがあります。すぐにでも製品として世の中に出るようなものを企業とともに開発していく研究から、いつ実用になるのか、あるいは役に立つのかどうかわからないが、基礎科学的にとても面白い研究まで、その切り口は様々です。その中で、工学部、工学研究科である以上、やはり人のため世のために役に立つことを目指すべきです。だからと言って、数年以内に製品に繋がるような研究ばかりが「工学」だとは考えていません。「理学」と「工学」との違いは、「理学」はやはり真理を究める純粋な好奇心だと思います。一方、「工学」は一見基礎的な現象を研究していても、どこか頭の片隅に「何かに使えないかな」という「下心」を持って取り組むことだと思います。例えば、ある材料の物性を測定しているときに、平素は、現象の面白さに熱中し、物理起源について議論していても、ふと「これ何かに使えるな」と心を動かすことが、「工学」だと思います。

当研究室では、もちろん、企業と近々の実用化を視野に入れた共同研究も進めますが、同時に、10年~20年先に大きなイノベーションに繋がるような研究も進めています。その中にも、瓢箪から駒のように3年~5年でモノになってしまうような技術も生まれます。

前述の有機ELも、今のOLEDの原型が提案されたのは20年前です。そして約10年前に初めてディスプレイの原型が作られ、その後さらに10年たって実用デバイスが出回り始めました。20年かかっています。これから広く定着するにはあと5年以上はかかるかもしれません。

昨年、シャープが全く新しい原理で液晶を並べた液晶テレビを製品化しました。昨年夏までのアクオスと今のアクオスは、極論すると作り方の原理が全く違います。液晶をデバイスとして使うときには、その動作原理(モード)に適したようにあらかじめ液晶を並べておく必要があります。それを「配向処理」と言います。従来は、どのような素子でもガラスの表面に高分子を薄く塗って、その上を布で擦っていました。ラビングと言われる技術です。その素子に液晶を入れると擦った方向に液晶がそろって並びます。液晶がデバイスとして実用化されてから約50年間も使われてきた、確立された技術です。そのラビング配向技術が常識であった今から20年前に、特殊な高分子を塗ってやり、その表面に光を当ててやると、光の当て方によって液晶が並ぶ技術、いわゆる「光配向」技術が提案されました。物理的にとても面白い現象で、当時Natureなどの学術雑誌にも取り上げられていました。しかし、たしかに面白いのですが、これがすぐさま既に完成の域に達したラビングに取って代わるとは誰も思いませんでした。それが、今、20年の時を経て大型テレビの高性能化につながる革新技術として実を結びました。やはり20年かかっています。

当研究室では、Scienceを意識して、将来素晴らしいイノベーションに繋がるかもしれない、夢のある研究を進めたいと考えています。それが、大学の役割であり、皆さんを教育するうえで最も大切なことと考えています。

4.当研究室に向いている人

以下は、当研究室にむいている人、我々が求めるものです。勿論、当研究室に限った話ではなくて研究者として求められる素養の一部ですが...

(1)思いっきり研究がしたい人

これまでは(3年生までは)、一人前の研究者・技術者になるために最小限必要な基礎学問を学んできました。これからは、まだ誰もやったことのない、他よりすぐれた、最先端の研究をしていきます。その研究に「打ち込んでみたい人」を歓迎します。とりあえず、研究室に配属されて、そこそこの研究をして、就活して、卒業できればと考えている人は、当研究室には向きません。

(2)積極的で元気のある人

明るくて元気な人に向いています。何も「ワーワー」と騒がしい人ということではありません。何事にも前向きに積極的に取り組める人、ある意味馬鹿になって邁進できる人です。これは、別に当研究室だけの話でなく、他の研究室や社会に出ても同じことです。積極的にチャレンジしたくない人や、余分なことはできればやらないで済めば良いと思う人は、当研究室には向きません。

(3)有名になりたい人

研究で成果が出ると学会で発表したり、学術論文(ほとんどの場合英語です)に投稿したりして、成果を世に問います。その時、素晴らしい成果だったり、おもしろい結果だったりすると、世界中の人が興味を持ってくれます。研究室では、修士の間にも、何度も学会で発表する機会を作ります。国際学会にも行ってもらいます(勿論、自分で行ってやろうと思うことが大切ですが)。早くに研究に着手して上手くいけば、四年生の間に学会発表することだってできます。皆さんの研究は、決して卒業論文や修士論文をまとめるためだけに行うのではありません。世界で初めてのことや最高の結果を世界に発信することを目的とします。その過程で学士や修士としての資質が磨かれるのです。

学会で発表したり論文で良い成果を報告したりして、さらに自己アピール次第では、ほかの大学の先生や会社の人に顔や名前を覚えてもらうこともあります。また、ほかの大学や会社で同じような研究をやっている同世代の人と友達になったりもします。そんな時、きっと「研究って本当に面白いな」と実感するはずです。そんな研究冥利を体験したい人に当研究室は向いています。

(4)世界に羽ばたきたい人

上でも述べましたが、研究成果を国際学会で発表してもらう機会も積極的に与えます。勿論、ただ受け身で待っているだけではだめです。自分で、積極的に海外にいてみたいと思って、そのために研究を進めることが肝要です。 また、当研究室は海外の多くの研究室と共同研究を行っています。そのため、海外に行って研究する機会も与えます。また、逆に海外から研究者がやってきて一緒に研究する機会も多くあります。世界中に友達ができますよ。 勿論、英語の勉強は頑張ってください。

5.博士課程まで目指してみませんか

「博士」の称号は、一人前の研究者・技術者であることの「品質証明書」です。もちろん、修士課程において、研究者としての一通りのトレーニングを受けるわけですが、修士一年の間は基本的には座学でみっちり勉強してもらうことになるので、修士課程は実質一年間です。今日のような高度な技術社会で研究や開発を引っ張っていくために「博士」必須です。

欧米では、「博士」(Ph.D)でなければ、一人前の研究者として認めてもらえません。技術的な話をしてもらえない(相手にしてもらえない)ことすら有るそうです。したがって、セールスエンジニアであってもPh.Dが必要です。もともと、アメリカでは、修士コースというものはなく、マスターコースとはPh.Dコースを途中でドロップアウトしたものと位置づけられます。修士というのはそのくらい中途半端なのです。

日本でも、会社内で研究している分には問題はないでしょうが、管理職になって対外的な付き合いが増えてくると、「博士」が必要となってきます。かつては、修士で修了して企業で研究を行い、その成果をもとに博士論文を大学に提出して「論文博士」を取得するケースが多くありました。しかし、現在では「論文博士」を出さない大学が一般的になりつつあります。もちろん、企業に在籍しながら「社会人ドクター」として博士後期課程に再入学する人もいます。しかし、必ずしもどの企業でも「社会人ドクター」に行かせてくれるものではなく、どちらかというとレアケースです。すなわち、今後、一旦就職してしまうと、「博士」の学位をとりたくてもなかなか取ることはできないようになります。

大阪大学の修士課程に入る皆さんは、「博士」になる一歩手前にいることになります。もちろん、我々は、「品質証明書」を付けられる真の意味での「博士」を育てるために、グローバルCOEをはじめ様々な努力をしています。皆さんも、この機会に博士課程まで進んでみるつもりで研究に打ち込んでみませんか。